未来への行動を考える映画。佐竹敦子監督が語る『マイクロプラスチック・ストーリー』

『マイクロプラスチック・ストーリー ~ぼくらが作る2050年~』は、ニューヨーク・ブルックリンの小学校に通う5年生たちを追った長編ドキュメンタリー映画です。子どもたちは、世界的に深刻なプラスチック汚染問題の根源を自分たちの視点で問い、解決に向けて地域からアクションを起こすまでの2年間が描かれています。

今回は、映画の共同監督である佐竹敦子氏にインタビューを行い、制作の背景や映画を通して伝えたいことについて伺いました。

制作のきっかけについて教えてください。

監督:

学生時代はホラー映画などを撮っていましたが、ニューヨークに移り住み、子どもの小学校のカフェテリアを初めて訪れたときに大きな衝撃を受けました。床に散らばる食べ物やゴミを子どもたちが掃除せず、スタッフだけで管理している光景を目の当たりにして「何とかしたい」と思ったのがはじまりです。

そこから子どもたちと一緒にゴミ削減活動をはじめ、学校での取り組みが成功したことで活動が広がり、共同監督のデビーリー・コーヘンさんと出会い「カフェテリア・カルチャー」という非営利団体を立ち上げました。プラスチック問題について学ぶ中で、子どもたちは自分たちの出すゴミがどのように処理され、誰がその負担を担っているのかを知り、不公平さに心を動かされて行動をはじめました。

映画にしたのは、YouTube動画などの短い映像では伝えきれない、子どもたちのモチベーションや声をあげる力、社会の仕組みを変えていくプロセスを丁寧に描きたいと思ったからです。現在もプログラムはニューヨーク市内の小中学校で続けており、環境教育の一環として活動を広げています。

子どもたちの“ありのまま”の姿を映すために、工夫されたことはありますか。

監督:

はい。まず大切にしていたのは「常にカメラを回し続けること」です。撮影を特別なものにせず、日常の延長としてカメラがそこにある、という状態をつくることで、子どもたちも自然に慣れていきました。

もう一つ意識したのは、距離感と目線です。観てくださる方に、まるで自分が教室の中にいるかのような感覚で子どもたちと向き合ってほしい。ですから大人が第三者的に傍観するような映像にはしたくなくて、あくまで「子どもたちの目線」に立つように心がけました。例えば、発言する子がいればズームで遠くから撮るのではなく、走って近くまで行き、その場の空気を一緒に感じられる、そういう撮影をしていました。

また、子どもたち自身にもカメラを持たせて、撮影してもらうこともしました。そうすることで“撮られる側”ではなく“自分たちも映像をつくる側”という感覚が生まれ、緊張せず自然な表情が出やすくなったのだと思います。

カメラを通して見えたことや撮影する中で気づいたことはありますか。

監督:

はい、ありますね。カメラを通していると、切り取られた空間に強くフォーカスすることになりますよね。子どもたちが何かを発見した瞬間や、心が動いた瞬間をより鮮明に感じ取ることができました。

ただ現場に立ち会うだけでは同じことを見ても、ここまで深くは気づけなかったと思います。カメラを通して子どもたちと向き合うことで、自分自身の感情もその瞬間に凝縮され、子どもたちが放つ言葉や表情に対して「なぜ今胸がいっぱいになるのか」「なぜ心が動かされたのか」ということを、より深く考えるようになりました。

撮影を通して、子どもたちの理解の深まりや感情の変化をより生々しく、リアルに感じることができたと思います。

特に苦労された点や予想外だったことはありますか?

監督:

一番苦労したのは「ストーリーをどのように組み立てるか」ということです。子どもたちが小学校を卒業した後、共同監督のデビーリー・コーヘンさんと一緒に、撮影した映像をどのように並べるか、どの順番でプラスチック問題を説明していくかを試行錯誤しながら探っていきました。

何度も編集をやり直し、最終的には15バージョンほど作ったと思います。最初は子どもたちが4年生の頃から順に進めていましたが、どうも上手くいかない感覚がありました。そこで、5年生のシーンから物語をはじめ、その後に4年生に遡る構成に変えたところ、すごくしっくりきました。

映像のどの要素をどの順番で、どう見せるか。取捨選択と構成づくりが、今回の制作で一番大きな挑戦でした。

作品づくりを通して、監督ご自身が変わったと感じることはありますか。

監督:

そうですね。子どもたちの発言をそのまま受け取って伝えることに気をつけていました。それと、子どもたち全員が必ず一度は画面に登場するようにも意識しました。それが自分自身の姿勢にもつながっていて、やって良かったなと思いますし、満足度が高いです。

例えば、他の人にラフカットを見せると「目立つ子を主人公にした方がいい」とアドバイスをいただくこともありましたが、私はそうではないと思いました。2年間一緒にいた子どもたち全員の経験を平等に映し出すことが成功だと考えました。目立つ子の出番は多いですが、その子たちだけの物語にならないように工夫をしました。

全てをプラスチックフリーにすることは、難しいと思いますが、そのバランスや妥協点についてどのように考えますか。

監督:

便利なプラスチックを明日から全部なくすことは、もちろん難しいです。人命を救うプラスチックもあります。でも、使い捨てのプラスチックは減らせると思います。0か100ではなく、減らせるものを減らすことが大事です。プラスチックの人体への被害も、今後どんどん分かってくると思います。

環境問題を考える上で欠かせないのは「誰がその負担を背負っているのか」という視点です。先進国が大量に使ったプラスチックが他国に送られ、現地で焼却され、そこで暮らす子どもたちが有害な空気を吸っている。自分たちの便利さの裏で誰かが犠牲になっている。この構造を変える必要があると強く感じています。

自分の行動が、遠く離れた場所にいる子どもたちの健康や未来につながっていることを意識することが、変化の第一歩だと思います。

撮影当時と今を比べ、社会全体や個人の意識は変わったと思われますか。映画自体の意味も変わってくるのでしょうか。

監督:

撮影は2017から2018年でしたが、当時に比べプラスチック問題への認識は広がり、特に健康被害への関心も高まっています。当時は海の動物への影響を調べる研究が中心でしたが、今は人間への影響も調査されるようになり、カメラなどの技術の進化により、肺や血液にマイクロプラスチックがあることも分かるようになりました。一方で使用量は依然増えており、減らす方向にはなかなか進んでいません。

そうした中で、本作はどの時代にも希望を与え、変化を起こすことや声を上げることの大切さを伝える作品だと思っています。観てくださる方が「声を上げれば変化できる」と感じられる作品として、長く愛されて欲しいです。

最後に、読者の皆さまにメッセージをお願いします。

監督:

映画を通して「希望」を感じていただきたいです。世の中のことを心配している子どもたちにも、自分たちが解決の糸口になれるんだと感じてほしい。子どもも大人も、年齢に関係なく、多くの方々にその想いを伝えていきたいです。

子どもたちの率直な疑問や挑戦を追ったドキュメンタリー映画『マイクロプラスチック・ストーリー』は、環境に対する意識と小さな行動の大切さを伝える作品です。今回のインタビューを通して、子どもたち一人ひとりの声や行動を丁寧に見守り、尊重する佐竹監督の姿勢が印象的でした。作品を通して、日々の暮らしの中で変化を起こす一歩につながるのではないでしょうか。

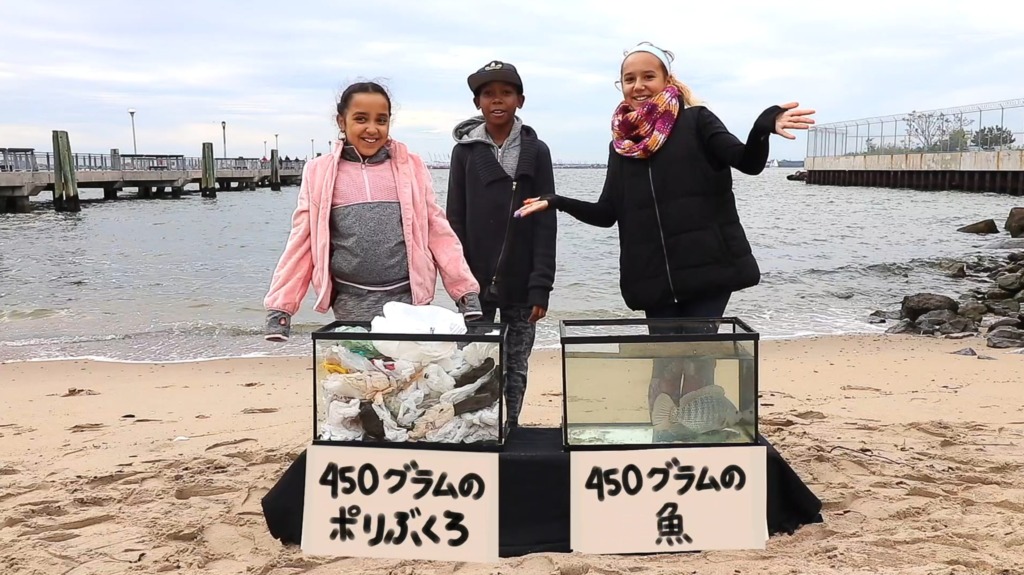

ブルックリンのレッドフック地区にある小学校の5年生たちは、自らリサーチやデータ収集を行い、その結果を市議会で発表。地域での使い捨てプラスチック削減活動を積み重ねていきます。映画では、プラスチックがごみになってからだけでなく、生産過程でも環境を汚染し、気候変動に関わっていることが描かれています。

子どもたちは学校のカフェテリアで小さなアクションを起こし、それをニューヨーク市全体に広げていきます。専門家による解説やアニメーションを通して、プラスチック汚染問題が分かりやすく解説され、子どもたちのまっすぐな熱意から希望が滲み出る作品です。世界45の映画祭で上映され、8つの賞を受賞しています。

原題: Microplastic Madness(2019年アメリカ制作、76分カラー、日本語版字幕)公式サイト:https://www.microplasticstory.org/

監督:佐竹敦子&デビーリー・コーヘン

撮影・編集:佐竹敦子

アニメーション:ダニエル・ラモス/デビーリー・コーヘン

出演:ニューヨーク市ブルックリンPS15小学校の皆さん, チェルシー・ロックマン, ジュディス・エンク, マーカス・エリクセン

吹替版総合監督 撮影・編集 : 佐竹敦子

吹替版プロデューサー:パトゥイエ由美子

制作進行ディレクター:今宮則子

制作コーディネーター:都築章子

Re-Recording &Supervising Sound Editor:山川貴基